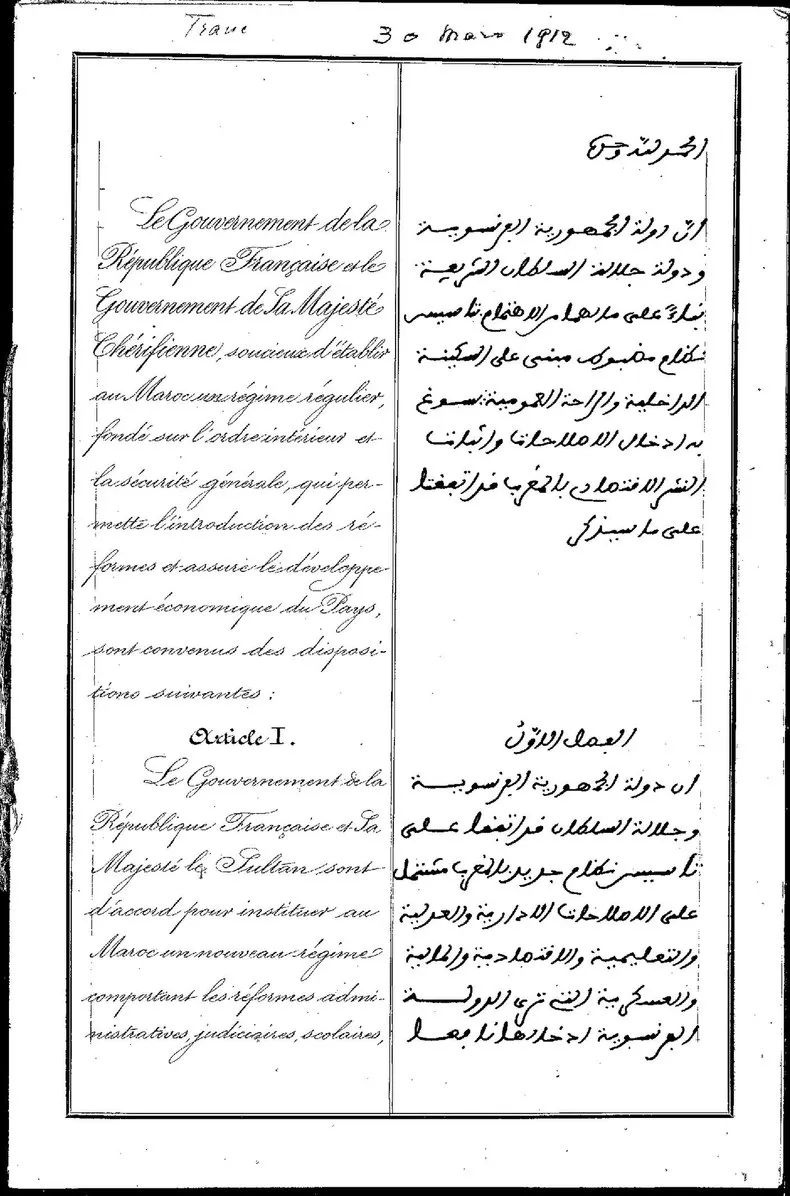

1912年3月30日,摩洛哥时任素丹阿卜杜·哈菲兹被迫与法国签署《非斯条约》,根据这一条约,摩洛哥由法国为首的西方殖民国家实际控制,其北部地区和南部沙漠受西班牙保护,中部地区受法国保护,丹吉尔由英法、英国、德国和西班牙共同保护。这种情形一直持续到1956年,流亡的默罕穆德五世国王返回摩洛哥,摩洛哥的民族运动才取得阶段性胜利。这一时期在摩洛哥历史上被称为“被保护国”时期,实际上就是摩洛哥失去主权,沦为西方殖民地的时期。期间,以法国为首的殖民统治对摩洛哥社会的政治、经济、文化等方方面面产生了深刻影响,“被保护国”时期也是摩洛哥社会从中世纪走向近现代发展的重要转折期。本文通过梳理这一时期摩洛哥女性教育在摩洛哥的发展过程,以及摩洛哥社会对女性教育观念的变化,揭示殖民统治对摩洛哥旧社会观念变革带来的双面效应。

上世纪70年代起,学界开始逐渐关注被保护国时期摩洛哥女性教育问题。这一问题之所以变得重要是因为它与以下三个问题密切相关:一是女性运动与被殖民地民族解放运动间的关系,女性运动成为了被殖民地民族解放运动的重要组成部分;二是女性教育与被殖民地近代教育发展间的关系,女性教育常常被视为被殖民地教育改革走向现代化的重要标志;三是关系到如何客观评价殖民主义和殖民行为对被殖民地文化的影响,因为西方殖民国家一直宣扬其殖民行为在客观上促进了被殖民女性的解放运动以及女性教育的现代化。

被保护国时期的女性教育问题同样引起了摩洛哥公众舆论的关注,女性在这一时期开始接触到的西式教育,就像被殖民时期进入摩洛哥诸多新鲜事物一样,被大多数摩洛哥人视为一种时尚,法学家对此的意见也不尽相同。

在沦为“被保护国”之前,女性教育在摩洛哥即使不是完全不存在,充其量也只是在小范围内进行。要不就是各个街区和小巷中围绕《古兰经》小册子的宗教教育,要不就是宫廷和富人阶层女子享有的特权。关于这些王室和富人阶层女孩的教育,摩洛哥历史学家曾有过较为详细的阐述[1]。但随着“被保护国”时期的开始,这些特权便逐渐不复存在了。

一、法国的殖民地女性教育计划

理解法国对殖民地教育的理念、总体设想与目标,是理解其具体教育计划、教育模式和形式的基本前提。在摩洛哥沦为被保护国后,当地人与传统文化的冲突与决裂在女性身上体现的最为强烈。为此,在总结同一时期法国在非洲其他法属殖民地(特别是利比亚)殖民教育的经验上,于贝尔·利奥泰 (Hubert Lyautey,法国驻摩洛哥第一任将军)阐释殖民地教育的总体目标为:“教育要重视保护摩洛哥的传统以维系他们对于保护国的忠诚,应该有针对性、温和地推进,要持续保持对小学生的关注,以防止他们偏离其伟大的传统和宗教”。他认为摩洛哥家庭之所以能支持自家女子接受教育(不管是何种形式的教育)的主要原因在于“保持他们语言以及当地传统的可延续性”。同时,他也将教育视为"宣传和驯服"的工具,因为“健康”和“教育”是法国殖民者解释其殖民主义合理性的两个主要口号,是其完成在被殖民地文化使命,培养与当地人亲近感,弥合分歧,加强人民间的互信,进而驯化对方的主要方式[2]。贾拜尔(Jabel)教授在形容殖民教育对摩洛哥人的影响力时说:“格式化其行为,模式化其思想,使他们习惯于服从和放弃抵抗。”[3] 对女性教育计划正是法国“和平渗透”计划的重要组成部分。法国人认为在摩洛哥推行殖民教育的初期,总是遭到这样或那样的的反对,无法“劝说”更多摩洛哥家庭的孩子接受他们的教育,这是因为他们的母亲不允许自己的孩子进入法国学校,因此,最好的方式就是首先从改变对妇女的教育开始。

法国殖民政府意识到女性教育的重要性后,试图制定一个令人满意的计划。他们与当地的政要协商,并向他们请教,试图了解摩洛哥社会中这一隐秘群体的需求。随后,他们发现推动当地女性教育的关键在于使社会意识到女子教育能使她们更好地为家庭生活服务。

为此,女子学校的教学内容大致分为两个部分,一部分是由女教法学家和当地女教师共同教授《古兰经》、宗教知识以及女子手工,另一部分是由法国女教师教授家政、健康与卫生方面的知识。但即使这种形式的教育在一开始也是响应寥寥,因为女性所在家庭中承担的繁重的家务劳动使她们没有额外的精力和欲望来主动接受教育。

法国“教育家”意识到他们在这方面面临的困难,但事情正在起变化。当地女性逐渐意识到接受教育能使她们获得一定谋生的技能,继而有助于经济上的独立,许多家庭也正在等待他们的女儿掌握一门手艺以贴补家用,因此,女子技校开始逐渐受到欢迎。第一批女子学校不论是其教学形式还是教学目标更像是一批手工作坊,教学内容以各种手工工艺为主,如刺绣、缝纫等,阿拉伯语称这类学校为"Dar al-Muallem"(女教师之家)或"Dar al-Faqiha"(女教法学家之家)。随后,法国殖民政府开始在教学内容中增加了一些知识理论课,这是因为掌握一些理论能便于女学生们更好地掌握手艺。此外,这类学校还重视如何教育女孩子成为一个合格的母亲和家庭主妇,课程内容主要围绕如何管理家庭秩序、家庭卫生知识以及如果培养对生活忍耐力、坚持力等品质,这种教育的基本逻辑是“养育孩子是女性教育的首要任务”。

二、摩洛哥女子学校主要类型——以梅克内斯为例

1、女子职业学校——“回归”职业技校

梅克内斯首个女子职业技术学校开始于1929年的3月2日,该校正是现在被人熟知的“法蒂玛学校”,这所学校在建立之初被叫做“伊斯兰女子小学”。学校期初由达尔(Dalle)女士经营,直到1941年,马蒂奥特(Mathiot)女士接手了这所学校,并将它的名字从“伊斯兰女子小学”改为“伊斯兰女子职业学校”。成立之初,它便吸引了102名女学生。关于入学女孩的年龄并没有特别的规定,根据学生名单可以发现大多为4到12岁之间的女孩子。学校没有固定的招生季,常年接受女学生。根据档案发现,这所学校始终面临着生源不稳定和教师不稳定的双重问题。 通过跟踪该校注册学生人数可以发现,在第二次世界大战期间,该校女学生人数显著增加,在1939~1945年期间达到了762人,主要原因是二战期间欧洲许多工厂关闭,导致对被保护国手工业产品需求的快速增加。仅1940年一年,该校的女学生人数就增长了200名。[4]这一时期,不仅仅是梅克内斯一城女性职业技校的人数快速增加,在摩洛哥其他城市的女性职业学校存在同样的现象,特别是作为战争后勤物资的针织品生产领域,许多妇女来到职业学校学习技能,从而获得经济回报,以摆脱对父亲或丈夫的经济依赖。

2、欧式女子学校——精英女子学校

“精英女子学校”为欧式学校,这是与这一时期“每个社会群体都要接受与其社会角色向适应的教育”的观念分不开的,社会普遍的观念是“教育是社会阶级现象的延伸,需要通过教育将体力劳动和脑力劳动者分开”[5]。 精英女子学校成立于1942年,第一位注册的女学生是拉比亚·本纳尼(Rabia Bennani),她的父亲是一名商人。根据精英女子学校校史资料显示,1942~1943年间,该校注册女学生人数达到了100人,有38名女生的父母为商人,13位为地主,3位为企业家,还有一些父母来自其他职业,但大多为富裕阶层人士,或为政府要员和地方长官,与保护国政府保持着忠诚的关系。

3、私立女子学校——阿依莎公主女子学校

阿依莎公主女子学校成立于1951年,是以当时摩洛哥国王穆罕默德五世的女儿莱拉·阿依莎的名字命名的,她曾是那个时期摩洛哥妇女运动的代表人物。

该校最初是由摩洛哥的舒拉和独立党建立的,主要创始人包括教法学家德拉·萨义德·扎鲁克(درب سيدي زروق)、穆罕默德·本·伊德里斯·阿莱维(محمد ابن إدريس العلوي)和阿卜杜·赛莱姆帕夏等,这些都是摩洛哥当时的先进的爱国人士,之所以建立这所私立女子学校,是因为他们一方面认识到传统女子教育以满足不了当时社会的需要,而私立的欧式学校又大多忽视对阿拉伯语和伊斯兰传统文化和思想的教育。

4、其他女子教育机构

除了上述学校外,还有另一所女子学校,由基督教修女经营,在梅克内斯的梯兹米城门(باب تيزيمي)附近。它并不是严格意义上的学校,里面的女孩大多为孤儿,因此,更类似于一所专门收养女孩的孤儿院。女孩们在里面学一些手工技能,特别是印染和绣花等。

此外,还有作为医疗附属机构成立的“社会中心”,这些社会中心主要教育女孩如何母乳喂养,健康地抚养孩子以及各类家务活动。这是妇女在保护阶段之前没有意识到的,特别是在抚养孩子和保护他们免受疾病侵害的科学方法方面。可以说,女童教育不仅是为了教育她们自身,也是为了改变他们从老一辈那里继承而来的传统的关于抚养孩子、组织和维系家庭关系方面的知识。

三、保护国时期摩洛哥人对于女性教育的理解

保护国时期摩洛哥人对女性教育的态度在社会各阶层中各不相同,总体经历了三个阶段:从拒绝到犹豫,到决定将妇女教育作为一项基本要求。 在沦为被保护国的初期,摩洛哥人对殖民者推行女性教育的反感重要来自两个方面:一方面是出于对殖民者的反感。由于这类学校大多由"基督教"殖民者建立或主导,这使得许多摩洛哥人害怕把家里的女孩送到保护国组织创办的学校。

另一重要的方面是摩洛哥人担心教育将有助于妇女的解放,使其从男性权威中解放出来。当保罗·马蒂(بول مارتي)提出在菲斯开设女子学校时,当地的显贵就明确指出:“当她们愚昧无知时,尚且无法控制,受过教育后,那会怎么样?!”[6] 因为他们已经注意到,一些当地妇女与欧洲妇女接触后,她们已经开始反抗传统了。在当时的梅克内斯有一位妇女开始拒绝服从摩洛哥的传统和男人的权威,而经济上的独立女性争取解放的关键因素,这恰恰是男性不愿看到的。

这便造成了一个有趣的现象,在被保护国初期,前往殖民者学校的往往有两类人:一类是来自法国殖民政府下属部门、法国领馆以及当地政要的孩子,送他们的孩子上基督教学校纯粹是为了讨好殖民者,但为了避免他们从传统教育中完全脱离,不少父母一边在接受现代化教育的同时,一边送女儿去传统的宗教私塾学习。而另一类则是当地的穷人,他们愿意将自己的孩子送到学校,是因为在那里她们可以获得免费的食物、衣服和其他生活必需品。 摩洛哥对子女教育问题的排斥体现了摩洛哥人早期反对殖民主义的决心,但随着时间的流逝,特别是意识到不可能赶走法国殖民者后。当地人的态度出现了转变,他们逐渐被说服去法国殖民学校上学是因为相信通过学习西方人工业革命的技术,能使他们快速的强大起来继而拜托殖民主义的控制。正如穆罕默德·哈桑·瓦扎尼(محمد حسن الوزاني)总结到:“促使摩洛哥人决心想要接受现代文明,特别是法国文明的是:尽可能学习对方的知识和文化,以便在双方持续的冲突中以其人之道还治其人之身。” [7]

一直到二战开始前,摩洛哥女性教育的发展一直是步履蹒跚。这一点从女教师的人数可以看出来:直到1927年,摩洛哥女教师的人数才达到1000人,女学生人数为1203人。1930年,女教师人数达到2000人,随后一直没有显著的增长。直到二次世界大战结束,摩洛哥境内女学生的人数才增加到了11840人。

女性教育的快速发展以及将女性教育作为一项基本要求,是基于将教育赋权作为妇女解放运动和民族独立运动的显著部分为背景的。妇女对民族独立运动的贡献以及她们表现出的极大的工作能力和社会价值,是给予她们应有的地位的一个重要因素。例如,摩洛哥法学改革家阿里·兹尼伯的女儿阿依莎(عائشة بنت الحاج علي زنيبر)、玛丽凯·法斯(مليكة الفاسي)、萨莉亚·莎维(ثريا الشاوي)、法蒂玛·阿扎齐(فاطمة عزايز)等。艾卜·伯克尔·嘎狄里在提到阿依莎时曾说:“她号召妇女为宗教和国家斗争并牺牲,她对人民说:为此她可以牺牲自己、牺牲财富甚至她的孩子们,于是我便称其为‘摩洛哥之母’”。

妇女们在摩洛哥的民族解放运动中发挥了重要作用,她们提振了战士们的士气,展现出了非凡的勇气,这些都使得摩洛哥社会意识到对女性教育与争取民族解放斗争息息相关,于是,从20世纪30年代以后,摩洛哥的女性教育便开始进入了快速发展的通道。

结语

尽管被保护国时期,摩洛哥社会的女性教育得到了一定的发展,但其影响力远非西方殖民者所宣传的那么崇高和伟大。首先是从人数规模上来看,相比于女性在摩洛哥总人口中的比例,受教育女性比例仍微乎其微,受教育女性仍然以精英阶层和权贵阶层子女为主;其次,从教育内容和导向上来看,其主要目的在于更好地维系传统,教育女性如何更好地成为一名称职的家庭主妇,以及掌握与此相关的必备技能,至于迈向现代社会所必须的人文思想教育几乎无一触及,更谈不上“开启民智”一说。

参考文献: